DeFakto /Opini – Di media sosial publik riuh membicarakan kabar anggota DPR RI yang mendapat tambahan tunjangan Rp.3 juta per hari. Angka fantastis ini menimbulkan gelombang kegeraman, sebab di saat yang sama pekerja rumah tangga (PRT) yang bekerja 30 hari nonstop hanya digaji Rp.2 juta sebulan. Perbandingan yang sungguh menusuk logika: rakyat bekerja keras dibayar receh, sementara wakil rakyat duduk di kursi empuk panen rupiah.

Ironinya, DPR sering bicara soal keadilan sosial, namun realitas memperlihatkan ketimpangan yang telanjang. Apa kontribusi nyata yang sebanding dengan Rp.3 juta per hari? Kehadiran di sidang yang kadang kosong kursi? Perdebatan panjang yang tak jarang jauh dari substansi rakyat? Sementara PRT, yang menjadi penopang utama ribuan keluarga, justru tidak memiliki perlindungan hukum yang jelas, bahkan RUU Perlindungan PRT pun tak kunjung disahkan.

Inilah wajah demokrasi kita: ketika mereka yang berkuasa berteriak “kepentingan rakyat”, tapi justru sibuk menghitung tunjangan sendiri. Demokrasi berubah jadi satire, di mana rakyat hanya dijadikan latar panggung, sementara lakon utamanya adalah akumulasi fasilitas dan kemewahan.

Kita patut bertanya: untuk siapa kursi DPR itu ada? Untuk rakyat, atau untuk menambah saldo pribadi? Jika gaji Rp.3 juta sehari dianggap wajar, maka membayar PRT Rp.2 juta sebulan seharusnya dianggap kejahatan sosial. Tapi sayangnya, logika yang berlaku justru sebaliknya.

Rakyat kecil bekerja dalam keringat, diam tanpa kuasa. Elit politik bekerja dalam kata-kata, hidup penuh kuasa. Jurang ketidakadilan ini makin lebar, dan setiap rupiah tunjangan DPR adalah pengingat pahit bahwa demokrasi kita masih jauh dari cita-cita kemerdekaan.

Jika DPR ingin dihormati, hentikan pesta di atas penderitaan rakyat. Karena demokrasi tanpa keadilan sosial hanyalah komedi yang menyakitkan hati.

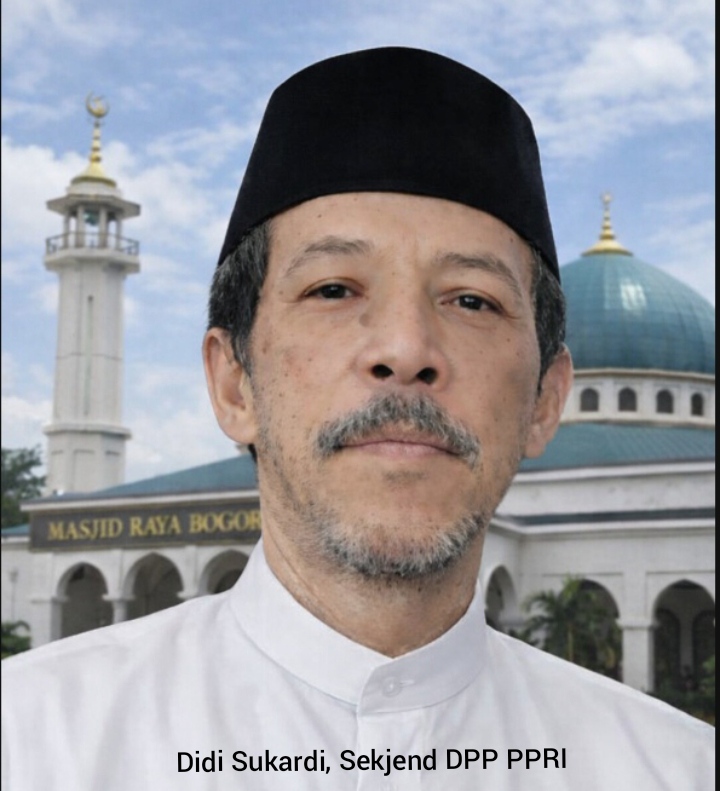

Oleh : Didi Sukardi