DEFAKTO /Editorial – Halo Indonesia, negeri yang konon katanya “gemah ripah loh jinawi,” meskipun lebih sering terasa “loh kok begini?”

Belakangan ini kita disuguhi tontonan seru: ribuan kepala desa turun ke jalan, marah besar gara-gara satu pernyataan tentang dana desa dari Bapak Purbaya. Karena rupanya bagi sebagian orang, mempertanyakan dana desa adalah dosa setingkat menabuh kentongan jam dua pagi.

Yang menarik, ketika orang-orang ini berdemo menuntut “harga diri,” Presiden Prabowo tidak memanggil mereka ke ruang tamu, tidak mengundang musyawarah mufakat, tidak juga menyuruh staf bikin teh manis. Yang terjadi justru sebaliknya: Presiden menandatangani perintah audit menyeluruh dana desa se-Indonesia.

Sederhana, padat, dan menusuk: “Oke demo, baik. Tapi sekarang… mari kita bongkar buku kas.”

Dan tiba-tiba suasana berubah. Yang tadinya berkeringat memegang poster, mulai berkeringat pula memegang dokumen SPJ tahun-tahun lalu.

Mari kita dudukkan hal ini dengan kepala dingin seperti dana desa, yang sangat dingin kalau tidak disentuh pembangunan.

Pertama-tama, demo kali ini memang unik. Karena yang turun ke jalan bukan warga desa, tapi para kepala desa. Sementara banyak warga justru diam sambil bergumam, “Audit aja nggak apa-apa. Toh kalau bersih, ngapain takut?”

Realita bicara: masyarakat yang menerima program desa malah terlihat mendukung audit. Ironisnya, suara paling keras justru datang dari pihak yang mengelolanya.

Ini seperti restoran. Pelanggan setuju untuk cek dapur, tapi koki protes keras.

Lalu tibalah 10 Desember 2025. Presiden Prabowo meresmikan instruksi audit total dana desa. Daftar periksa pun dibuka satu per satu: transparansi anggaran, relevansi program, indikasi penyelewengan, pertanggungjawaban administrasi.

Lengkap sudah. Kalau ada jalan rabat beton yang lebih rapuh dari singkong kukus, siap-siap diciumkan ke laporan.

Mari kita tarik benang merah: Sejak dana desa digulirkan, angka triliunan rupiah mengalir deras. Ada desa yang maju pesat, ada yang stagnan, ada pula yang mendadak punya gapura megah tapi jalan masih berlubang seperti ayakan kelapa.

Selama ini, celah kebocoran itu sering ditutup rapat. Sekarang, audit membuka jendela besar-besaran.

Jadi bagi kepala desa yang merasa bersih, ini momen selfie paling membanggakan.

Tapi bagi yang punya catatan bengkok, ini bukan audit, ini alarm subuh.

Lalu bagaimana dengan masyarakat?

Oh, mereka senang bukan main. Ini kesempatan langka untuk ikut melihat ke mana larinya uang yang seharusnya membangun desa, bukan membangun ego.

Sementara untuk pemerintah, audit ini jadi ujian moral. Apakah benar-benar mendorong transparansi, atau sekadar atraksi politik yang akan selesai di meja makan malam?

Jika benar dilakukan tanpa pilih kasih, audit dana desa berpotensi menjadi tonggak era baru: desa yang kuat, bersih, dan mandiri. Kalau tidak… ya, siap-siap nonton season 2: “Audit yang diaudit.”

Pada akhirnya, editorial ini mengajak kita untuk membuka mata: Uang rakyat bukan gula-gula. Dana desa bukan warisan kakek buyut yang bisa diambil sesuka hati.

Jika benar ada kepala desa merasa resah, mungkin bukan auditnya yang menakutkan, tapi apa yang akan audit temukan.

Kita berharap satu hal sederhana: Biar uang negara tidak lagi menguap seperti jalan desa seusai hujan.

Selamat datang di era transparansi.

Atau setidaknya, semoga begitu adanya.

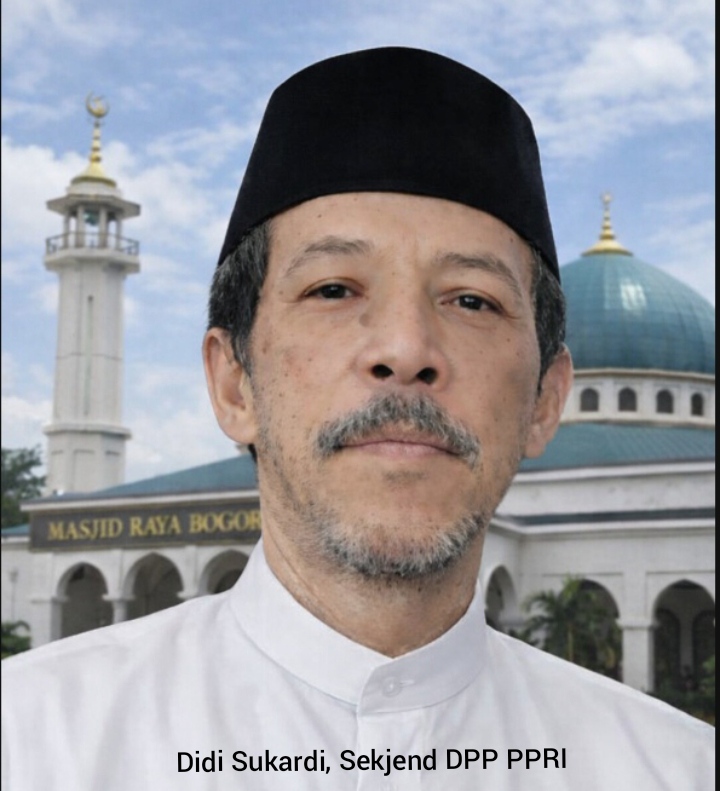

(Didi Sukardi)